伯尼·桑德斯,DSA和美国新左翼

伯尼·桑德斯的两次总统竞选与美国民主社会主义者(Democratic Socialists of America,DSA)的复兴,引起了美国及其他地区的政治关注。这种新左翼运动在美帝中心地带的壮大,带来的鼓舞人心的影响是难以言表的。随着桑德斯第二次总统提名竞选如今在左翼视野中的快速消退,对这一运动的优劣做出冷静评价是很及时的,尤其是在我们摸索渡过新冠疫情及后续的这个时间点上。

后文是对桑德斯竞选活动的评价,对这一时期DSA战略筹划与结果的反思,以及呼吁超越选举主义政治(无论是民主党内还是党外)的狭隘视野。桑德斯的竞选口号,围绕他身边的草根运动,以及这一运动当下的任务,这些都必须在两党政治体系和美国左翼被扼制历史的背景下加以理解。和大部分资本主义民主国家不同,美国没有社会民主党和工党(social democratic or labour party),只有两个亲资本的集团,以及一个在结构上削弱了第三方政党候选人的生存能力的政治体系。关于如何打破两党制的争论是当今美国左翼面临的核心政治议题之一。

** DSA的起源 **

要理解美国新左翼及其与桑德斯竞选运动的关系,首先要了解DSA产生与发展的历史。DSA是这场新左翼运动的主要受益者,并且一直是动员人们尤其是年轻人支持桑德斯2020年总统竞选的驱动力。DSA历来是美国最大的社会主义者组织之一,在1982年成立时有5千名成员。如今它的成员已经增加到6万,在全国拥有近2百个分会,已经成为美国最大的社会主义组织。

和大多数当代社会主义组织一样,DSA也是现有左翼组织内部分裂与合并的产物。该组织根基是1901年成立的美国社会党(Socialist Party of America,SPA)。美国社会党将沿袭了尤金·维克托·德布斯(Eugene V Debs)传统的左翼激进分子、与世界产业工人联盟(Industrial Workers of the World,IWW)中的革命工团主义者有关联的工会积极分子、进步的农业民粹主义者以及温和社会民主主义者聚集在了一起1。美国社会党的早期历史以成功的选举工作闻名,但也伴随着一系列危机。该组织坚定地(也正确地)反对第一次世界大战,但却流失了成员,并且因其和平主义立场而面临镇压。同一时期,美国社会党因对1917年俄国十月革命的态度而分裂。亲战派离开了美国社会党,加入了民主党,而其更激进的成员则加入了共产党或世界产业工人联盟。两次世界大战之间的那些年里,美国社会党艰难地应对着罗斯福的新政政策,反对这些流行的社会改革,将其当作缓解大萧条时期劳工激进主义和社会动荡的安全阀。

20世纪30年代,美国社会党尝试成为更宽泛的组织,极左社会主义者短暂涌入,但是很快就陷入派系斗争与分裂。本已是昔日阴影的美国社会党,由于反对二战而变得更加孤立,此时大部分美国左翼支持盟军向德国纳粹作战。50年代,在麦肯锡主义者对左翼的攻击下,美国社会党进一步衰弱。然而在苏联1956年入侵匈牙利,镇压反斯大林主义政治活动后,组织经历了一次复兴。世界各地有很多人在入侵后退出了共产党,在美国,美国社会党成为了这些退出事件的受益者。大约同一时期,美国社会党也吸收了一批追随前托洛茨基主义者麦克斯·沙特曼(Max Shachtman2)的年轻成员。

美国社会党中,受沙特曼倾向所吸引的其中一人便是迈克尔·哈灵顿,他后来创立了DSA。美国社会党在民权运动中的重要作用和新左翼3的出现,影响了哈灵顿在美国社会党的经历。1962年,哈灵顿是创建学生争取民主社会组织的一员(Students for a Democratic Society,SDS),该组织在20世纪60年代成为学生运动的主要组织重点。但是他认为相比共产主义者,SDS比较温和,很快就离开了该组织。60年代到70年代的斗争经验使他相信美国政治格局已经转变,社会主义者选出自己的政治代表去对抗民主党这行不通。因为社会主义者得票人数已从第一次世界大战前后的一百万的顶峰减少到了50年代的几千人,哈灵顿认为,为了让左翼政策通过,社会主义者必然要转向与民主党共事。他的论点是,持续参与民权运动和劳工组织,将使社会主义者能够把民主党拉向左翼。这被称为“重组战略”,其目标是清除民主党右翼分子,加强其左翼,并最终将民主党转变成一个社会民主党。

70年代初,美国社会党一分为二,双方都强调与民主党重组,但各自策略不同。更右的一派组成了社会民主党(Social Democrats ,SDUSA),他们批判苏联、革命党的概念和新左翼的出现。其成员本质上是右翼的社会民主主义者和劳工官僚。由哈灵顿领导的左派组成了民主社会主义组织委员会(Democratic Socialist Organisation Committee,DSOC)。DSOC反对越南战争,尽管也批判苏联,但他们反对SDUSA坚持的反共主义。SDUSA一直将重点放在工会组织上,DSOC则特别倾向于新左翼运动,并招募偏中产的积极分子,包括那些在1972年围绕进步的民主党总统候选人乔治·麦戈文(George McGovern)展开竞选的人。1982年DSOC与新左翼中的多党派的“新美国运动”(New American Movement,SDS继任者之一)合并成了DSA。

在唐纳德·特朗普2016年当选总统后,DSA出现了爆发式增长,在此之前,其与选举政治的关系一直在变化。该组织在整个20世纪80年代为民主党总统候选人(包括输给罗纳德·里根的沃尔特·蒙代尔)提供了重要的支持,并在1988年大力支持民权活动家杰西·杰克逊(Jesse Jackson)的第二次总统竞选。自90年代中期起,DSA的立场被称为“内外战略”,这意味着它避免选择单一的方向:仅致力于在民主党外构建新选举模式,或仅仅在民主党内部运作。正如DSA网站解释的那样:

如果您致力于一个多元的、具有民主观念的公正社会,那么您可以加入DSA的集体项目,无论您在社会主义历史上有着何种不可思议的分歧的立场(或缺乏立场),甚至无论您是否相信在民主党投票界限之内或之外的独立选举工作的可能性4。

这种立场在2000年有所反映,当时DSA在总统选举中未采取正式立场。一些成员支持绿党候选人拉尔夫·纳德(Ralph Nader),一些成员支持民主党提名人阿尔·戈尔(Al Gore),还有一些成员仍支持社会党(Socialist Party5)的候选人戴维·麦克雷诺兹(David McReynolds)。

DSA关于支持哪个候选人的策略,可能会被看作是开放且灵活地,但就其本质而言是矛盾的。民主党的结构和历史(将在后面更详细的讨论)反复表明,在其限制范围内,是不可能有任何有原则的或有创造性的竞选活动。民主党建制派习惯性地削弱左翼社会运动,而这些致力于让民主党人当选的运动反过来帮助他们在执政后平息了对其政策的批判,解散了左翼势力,促进了美国主流政治的右倾。这种轨迹历史悠久,在比尔·克林顿那里达到顶点,他是民主党内撒切尔式的新自由主义者,因肢解美国福利体系而被人们牢记6。

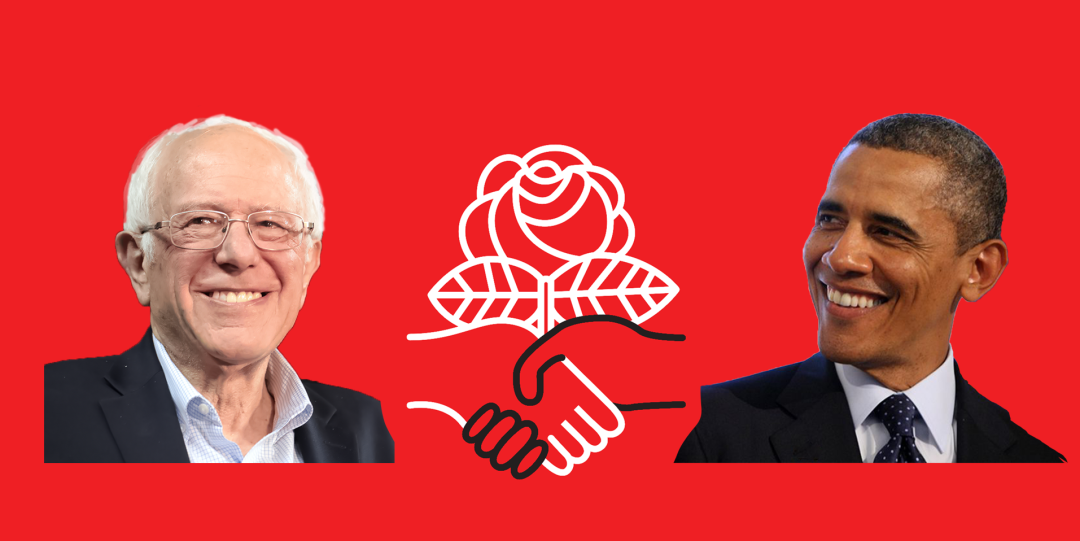

一个简明的当代案例说明了这点:巴拉克·奥巴马总统任期反战运动的衰落。21世纪初期,反对布什政府的反战抗议活动经常达到成千上万次。2008年奥巴马的竞选目标是撤军并结束中东战争。在他赢得选举时,反战运动将这视为一个巨大的胜利,视奥巴马为他们在白宫的盟友7。而当奥巴马上任后,反战运动便进入了急剧衰落的时期。这并非是因为奥巴马遵守了他的反战承诺。奥巴马加强了在阿富汗的战争,并且在入侵伊拉克近二十年后,巴格达土地上仍驻扎着美军。迈克尔·T·希尼(Michael T Heaney)和法比奥·罗哈斯(Fabio Rojas)在他们对反战运动衰亡的研究中发现,在奥巴马当选后,大批民主党活动家离开了领导反战运动的组织联盟8。这一系列经验就是一再重复的“民主党是社会运动的坟墓”这一说法的来源。如果这种状况持续下去,接下来就是社会运动衰落,激进分子被同化,无论左派什么时候支持民主党的竞选,他们也会右转,那么,有理由相信左派唯一可行的选择是,独立于民主党机构之外竞选,扶持政治候选人。对于美国革命左翼,从事这种独立选举活动是建立广泛社会主义组织,挑战两党制的一种策略。

我的观点是,对于当今美国左派的核心问题,不是在民主党内还是党外活动,而是聚焦于选举政治还是建立非议会的社会运动以及阶级斗争。尽管DSA的不同成分和广泛的左翼人士都认为,社会主义者必须将选举视为战术策略,而不是战胜两党制的政治杀器,但是如今美国左翼的大量讨论都是以自我设限的方式纠缠于选举政治。没有主流社会民主党、只有两个在资本主义政党,他们只是在基调和程度方面有所不同,政治内容没有本质区别,在这种国家聚焦于选举是可以理解的。但无论是“内部”(争取民主党内部的进步重组)还是“外部”(寻求建立能参与选举的第三方政党)的策略都严重低估了实现这两个结果所必须的阶级斗争水平。

当然,美国左翼活动人士强烈意识到,仅凭选举政治本身无法改变社会。大部分DSA成员会解释,选举工作只是扩大政治意识和斗争的一种方式,而不是目的本身9。但是在实地活动中的行动主义的人们未必能与这种批判态度保持一致。大部分左翼投身到2016年和2020年桑德斯的竞选中时,都没有为他可能的(现已明确的)失败制定一个非选举策略。而那些留在民主党外的人也没有提出可行的战略。在桑德斯第一次参与选举的前后几年中,革命左翼都没有成功地将其努力导向建立劳工斗争或底层社会运动中。没有哪个社会主义组织为社会主义活动提供了一个清晰的替代模式,用于超越民主党内重组,或者,尤其是超越整个选举领域。诚然,过去几十年中,劳工和社会运动衰退以及发生在世界各地的新自由主义兴起是客观条件。但是,这些年来独立左翼采取的主观选择,仍然在一定程度上决定了当下民众的不满可以通过富有成效的政治方式来引导。一方面是选举主义,另一方面是弃权主义,这是我们今天在美国左翼所面临的双重遗产。

** 桑德斯的第一次竞选 **

如果不考虑2000年早期反全球化运动的出现,美国资本主义表面下泛起的不满情绪,至少是从2008年全球经济危机开始的,必需要将桑德斯的出现及其后来的声望理解为是这种不满的反映。正是对世界各地左派和右派的传统政党所实施的、数十年的新自由主义的相同的怒火,激起了美国反对不平等的占领华尔街运动、整个欧洲的占领广场行动以及2011年遍布北非和中东的“阿拉伯之春”。桑德斯是这种社会不满在美国选举上的表现。

奥巴马被同样的不满推上台,为小布什时代提供了一个自由主义的选择。像桑德斯一样,奥巴马也大力谴责亿万富翁,但是他的竞选却以改善美国“中产阶级”生活为主题。此外,和桑德斯不同,他的言辞与他的捐赠者主体间存在巨大差距,奥巴马的竞选活动比他的共和党对手约翰·麦凯恩拥有更多的企业支持10。相比奥巴马2008年的总统竞选,桑德斯2016年竞选更清楚地表达了亲劳工的、社会民主政治的意识形态(如果不是实质内容的话),至少从1930年代开始,这种形式在美国选举主流中既不存在也不流行。尽管桑德斯运动有着缺点和局限性,但是他提出了这样的观点:亿万富翁不应该存在,医疗保障和高等教育应该普及,经济应该是环境可持续的,对富人征税可以支持所有这些费用。桑德斯2016年的竞选活动标志着在劳工运动衰退和社会运动失败多年后,美国政治意识发生了质的变化。

像DSA一样,桑德斯本人也在20世纪60、70年代从新左派中崛起。作为一名大学生,他通过学生非暴力协调委员会(Student Nonviolent Coordinating Committee)和种族平等大会(Congress of Racial Equality)积极参与民权运动。在70年代,他几次参加佛蒙特州的地方选举,但都失败了;曾三次担任伯灵顿的独立市长。90年代他成为了一名独立议员,至今保留着众议院中任职时间最长的独立人士的头衔。后来他又成为了一名独立参议员,至今仍身处该职位。对桑德斯2016年之前的任职履历进行详细分析超出了本文的范围,他前面的经历总的来说足以表明,他是一代人以来,在美国国家层面的政坛上任职的最左翼的民选官员。这些资历对他在2016年竞选期间捕获后奥巴马时代的社会不满大有裨益。

2016年民主党初选的结果众所周知:希拉里以2842张民主党全国代表大会的代表选票,战胜了桑德斯的1865张,获得了民主党提名,然后败给了现任总统特朗普。比最终的代表人数更有启发性的是桑德斯的普选得票、他的选民基础的人口结构以及他的竞选组织的性质。民主党初选中,有超过1300万人投票支持桑德斯。这是对一个自称社会主义者的人的巨大支持,在这个国家,至少在一代人那里,“社会主义者”往好了说是个边缘身份,往坏了说就是个骂人的字眼。一般来说,传统的民主党选民会投票给希拉里。不过,桑德斯却获得了大量的选票,这些选票来自那些传统上认为自己是独立人士的选民,以及新选民和之前不投票的选民11。桑德斯压倒性地获得了所有人口结构中的青年人的选票,甚至比之前奥巴马的更具决定性,尽管希拉里在妇女、老年黑人选民和拉丁裔选民等传统民主党基础选民中表现更好12。

除了他的选民基础外,桑德斯的捐助者还偏向年轻人和工人阶级。美国的竞选资金主要由政治行动委员会(Political Action Committees,PACs)主导,那里汇聚了富人的资源用以支持他们青睐的候选人。桑德斯鲜明地拒绝了这种集资方式,他唯一的“超级政治行动委员会”(“super PAC”)是全国护士联合会( National Nurses United trade union)。他2016年的竞选捐款通常在30美元以下,来自医疗或教育工作者13。有些令人惊讶的是,他的经济支持常常来自失业人群14。重要的是,桑德斯获得了最多的独立工会(individual union)的支持15。许多工会通常会支持成为民主党提名的任何人,但是在桑德斯竞选期间这种支持出现了政治上的争议。这些关于桑德斯2016年选民和捐助者的信息描绘了新一代人对过去政治的不满。桑德斯和特朗普都将自己定位为政治外来者的事实更强化了这一点。不管这个说法多么华而不实,特朗普都将自己描述成一个华盛顿精英之外的直言不讳的商人。尽管在他的政治生涯中,桑德斯一直与民主党人一起参加党团会议并投票,但他来自于民主党建制派之外的事实,在2016年吸引了许多支持者。两位候选人均反映出了资本主义民主国家正在经历的危机,在这场危机中,传统保守党和社会民主党(social democratic,译者注:此处指的应该是美国民主党,后面的新形式或指桑德斯和特朗普的出现)都将自己的选民输给了新形式。

毫不夸张地说,2016年总统大选令美国左翼感到震惊和迷茫。大多数人认为希拉里会轻松获胜。当她落选后,左派进入了一段混乱时期,试图理解像特朗普这样的野蛮傻瓜怎么会成为总统。对一些人而言,这一经历表明试图改造民主党是不可能的。对另外许多人来说,桑德斯的流行是美国政治可以通过民主党得到改变的迹象,因为桑德斯已经如此接近初选的胜利。人们对于复制2016年的情形有着强烈的愿望,但要成功实现,首先得在地方层面成功,其次再在国家层面成功。随着特朗普入主白宫,左派也有一种紧迫感。著名左翼评论员道格·亨伍德(Doug Henwood)在《新共和》周刊中写道:在桑德斯首次竞选前,DSA在全国拥有将近6000名成员。在2016年11月大选期间,这一数字超过了10000,在纽约DSA支持的亚历山大·奥卡西奥-科尔特斯(Alexandria Ocasio-Cortez , AOC)于2018年赢得国会初选后,这一数字更是激增至40000以上。16

** 特朗普任期下的DSA **

要了解特朗普任期下新左翼的发展,很重要的一点是要区分桑德斯竞选团队的工作和这段时期围绕在他身边的草根运动,后者与DSA密切相关。例如,桑德斯某些外交政策的立场受到了正确的批评,在帝国主义问题上DSA的站位经常比桑德斯要左。桑德斯在以色列——巴基斯坦两国问题上支持那个没有出路的解决方案上,并谴责巴基斯坦对占领的抵抗,但在2017年DSA支持针对以色列的“抵制,撤资和制裁”运动(Boycott, Divestment and Sanctions ,BDS),以及在2019年通过了创建全国BDS工作组的会议决定。一些地方分会还成立了反帝国主义研究小组17。

DSA是一个联邦组织,分会遍布全国。成员多的地区,地方分会进一步分为多个分支机构。我本人活动的洛杉矶分会有四个按地区划分的分支机构。组织的最高决策机构是全国代表大会,每两年至少举办一次(2019年举办过一次,下一场将在2020年9月举办)。地方分会根据成员人数可以获得一定数量的代表名额,这些代表是在全国大会前通过地方选举产生的。在举行全国代表大会之外的时间里,DSA由16人组成的全国政治委员会(National Political Committee)领导,委员会每年召开四次会议,监督全国代表大会所作决议的实行情况。全国政治委员会还会选举出一个五人指导委员会,负责全国领导层的日常工作。DSA还有一个青年团(美国青年民主社会主义者,Young Democratic Socialists of America),一群带薪工作人员,以及一个季刊《民主左翼》(Democratic Left)。

在撰写本文时,DSA国家层面的优先事项包括全民医疗、气候正义(climate justice)和复兴美国劳工运动。尽管所有这些优先事项在某种程度上都与桑德斯的选举平台有关联,但它们也都不属于选举这一块的组织空间。例如,民主社会主义者劳动委员会(Democratic Socialist Labour Commission)就是联合了在一些工作场所,特别是在教育领域,以及最近在医疗和餐饮业的工作场所上特别活跃的DSA成员18。2019年出现了关于DSA的劳工战略的重要辩论,“面包和玫瑰”的核心小组(Bread and Roses Caucus)主张一个较为普通大众的策略19,而“集体力量网络”(Collective Power Network)则呼吁一个权力下放的地方劳工战略,以组织之前没有组织起来的工人20。有几个全国工作组围绕着具体的政治问题和压迫形式开展活动,每个地方分会也有自己的委员会21。在洛杉矶,除了DSA分会的四个分支机构外,还有聚焦于气候、医疗、无家可归者、劳工(特别是在娱乐业和非营利部门)、监狱废除和移民正义的子机构。(译者注:Bread and Roses和Collective Power Network应该是DSA里的两个小集团或小组,前者致力于帮助在多种族的工人阶级中建设一个有影响的DSA,后者致力于实现DSA成为一个工人阶级的群众性政治组织的潜能。)

在帝国主义问题上DSA的站位经常比桑德斯要左。从政治上讲,DSA是一个庞大混杂的组织,从右翼社会民主主义者到无政府主义者再到革命社会主义者。其中有几个关系紧张的政治流派组成了派别小组。其中一些在全国活动,发行出版物,而其他的主要在当地活动。除了最活跃的DSA成员外,这些派别之间的争论和分歧对所有人而言都是不透明的。表一列出了一些派别小组。每个派别小组的存在和影响在各地有很大的不同,每个分会、分支机构和委员会的选举和非选举工作之间的平衡也有很大差异。这使得从整体上描绘在两次总统选举中DSA的政治观点变得颇具挑战。不过,DSA显然在这一期间在当地选举中发挥了领导作用。2016年民主党初选落选后,桑德斯的竞选团队恰当地创造了“我们的革命”(Our Revolution)这一政治行动。该举措旨在利用桑德斯竞选活动在全国的影响力,使进步的民主党人当选,并使左翼的议案在州和地方选举中通过(通常称为“下位竞选策略”,down-ballot strategy)。竞选朝这个方向前进并不奇怪。“我们的革命”源于桑德斯在民主党内部明确的选举形式,旨在在州和地方层面复制桑德斯的竞选活动,特别是在2017年的地方竞选和2018年的中期选举中。实际上,DSA在实地实施该策略的时间比“我们的革命”更持久,并在2018年取得了一些成功,但随即就主要把资源投入到桑德斯的全国竞选中了22。这一策略帮助了进步民主党人在竞选中取得成功,例如纽约的亚历山大·奥卡西奥-科尔特斯(Alexander Ocasio-Cortez,被称为“AOC”),密歇根州的拉希达·特莱布(Rashida Tlaib)和明尼苏达州的伊尔罕·奥玛尔(Ilhan Omar)。她们一起被称为“特别小队”(“the squad”),都是在2018年赢得国会席位的有色女性,并在各类政策上与共和党,有时甚至是自己的政党对抗23。

表1:DSA里的一些派别小组和其他组织

标*的严格上不算派别小组

* 来源:以俄勒冈州波特兰市的“红色小组”(“Red Caucus”)在2019年中期所绘制的图表为基础。

奥卡西奥·科尔特斯(Ocasio-Cortez)是“我们的革命”和DSA支持的特别杰出的候选人。她在以黑人和拉丁裔为主的布朗克斯区竞选,击败了当时在该地区任民主党代表的乔·克劳利(Joe Crowley)。她曾经是一家餐馆工人,其父亲来自被美国占领的波多黎各岛,是有史以来在众议院就职的最年轻的女性议员。奥卡西奥·科尔特斯进行了一场令人印象深刻的政治竞选。她的主张包括面向所有人的社会化医疗以及解散入境与海关执法局(Immigration and Customs Enforcement,ICE),ICE是联邦政府机构,它用枪口围捕移民并将他们驱逐出境。她的胜利给那些对特朗普当选以及过去两年多数民主党人微弱的抵抗感到厌恶的人带来了希望。

DSA的分会和成员为在2017年选举中获胜的35名、在2018年中期选举中的110名候选人助选。其中包括来自新泽西的锡克教教徒拉维·巴拉(Ravi Bhalla),尽管他遭到了恶毒的种族主义的诽谤,但他还是在霍博肯市长的竞选中取得了胜利。在弗吉尼亚州,丹妮卡·罗姆(Danica Roem)成为首位在州立法机构中任职的公开的跨性别女性。她击败了共和党的时任代表鲍勃·马歇尔(Bob Marshall),后者在位期间的最后举动是提议(最后失败了)恐跨性别的卫生间法案。DSA成员李·卡特(Lee Carter)在弗吉尼亚州竞选并赢得了州众议院代表的席位。这位IT工作者受到了桑德斯的启发,并为普适的医疗平台奔走。最初,民主党人热情地支持他。但是卡特坚决反对企业捐赠,拒绝接受电力公司道明尼能源(Dominion Energy)的资金,并反对其修建天然气管道的计划。道明尼是弗吉尼亚州民主党人和共和党人的巨大金主。因此民主党悄悄地抛弃了卡特,但他还是打败了共和党人杰克逊·米勒(Jackson Miller)24。

对于DSA而言,这些胜利并非微不足道,相反,其背景非常重要。DSA中的许多人认为2017年和2018年的胜利证明了他们的策略行之有效,而且这些选举上的收获将帮助桑德斯在2020年赢得选举。然而,在2018中期选举中,DSA支持的候选人的胜利是例外而不是常态。在今年早些时候,进步派在民主党初选中获胜的人数还不到一半,中期选举的最终赢家绝大多数是民主党建制派。实际上,他们许多人都是由共和党亿万富翁迈克·布隆伯格(Mike Bloomberg)资助的,其随后在2020年初选期间假扮成民主党,然后退出了竞选25。输掉一些选举不是对DSA或整体左翼竞选活动的指责。为竞选活动付出的“努力”多少和赢得席位之间并非是线性关系。但是从2016年到如今,DSA的问题在于,这种选举工作是否加强了美国的左翼势力并推进了美国的阶级斗争。

DSA设定的路线使这些问题难以肯定地得到回答。这个组织确实有了绝对的增长。但是,DSA成员资格的最低要求是每月缴费;没有一般的活动标准,除了全国代表大会上概括的一般优先事项之外,没有国家政治观点,没有中央问责机制,甚至是在地方一级也没有。例如,奥卡西奥·科尔特斯(Ocasio-Cortez)往往是唯一一个反对倒退的立法或大声疾呼不平等现象的国会议员。奥卡西奥·科尔特斯(Ocasio-Cortez)表面上以DSA成员的身份在纽约竞选,但她不对DSA成员负责,也不能被组织召回。尽管她一直没有正式支持乔·拜登的总统竞选,但她曾表示将在2020年总统大选中投票支持他,许多DSA成员对此感到愤怒。如果拜登在11月当选,她还将加入拜登的气候政策小组。此举更有可能使奥卡西奥·科尔特斯(Ocasio-Cortez)右转,而不是为她创造空间使拜登左转26。

同样,在任职一年后,弗吉尼亚州不太显眼的李·卡特(Lee Carter)投票赞成扩大医疗补助计划,该计划是为了强迫失业人员去工作以获取福利。卡特本可以在原则上给这项立法投反对票,但是像他这样的进步政治家面临着务实的压力,即使意味着让步也要玩这样的政治游戏。这令人失望,但并不令人惊讶。毕竟,政治家以其让选民失望的能力而闻名。关键问题是,在国会之外是否存在一场植根于工作场所和社区的运动,能促使进步的领袖承担责任并对他们施加压力,要求他们坚守自己的承诺。当竞选活动被限制在持续的短期地方选举周期中时,建立这种政治力量是很难的。在第一个特朗普任期内,DSA的这种优先性是否增强了左派的力量和推进阶级斗争,这个问题还有讨论的空间。当然,人们普遍反对资本主义的“日常政治”(politics as usual),并且支持桑德斯和下位竞选(down-ballot)的进步候选人所代表的左翼政策,例如全民医疗和气候行动。但是,在美国,尚无议会外的社会力量来承担或捍卫此类政策。人们普遍反对资本主义的“惯常政治”,并赞成桑德斯和下选进步候选人的左翼政策,例如全民医疗和气候行动。但是,在美国,尚无议会外的社会力量来承担或捍卫此类政策。

** 要么伯尼,要么毁灭(Bernie Or Bust)! **

左翼对于桑德斯第二次竞选的反思仍在进行中。既然我们面临着前所未有的公共卫生危机和经济灾难,就更有必要得出具体而富有成效的结论。2020年的竞选相比2016年吸引了更多的活跃分子,特朗普连任的风险似乎要高得多,而上次大部分人都认为希拉里会轻松获胜。

同样,理解桑德斯竞选活动与DSA运动之间的区别是很重要的。从一开始,桑德斯就明确表示他会支持成为民主党候选人的任何人。他在4月13号正式支持民主党建制派的拜登(被确信地指控为性虐待者),这令人失望,但并不令人惊讶。同样,桑德斯在很久之前就放弃了以独立候选人身份竞选总统的可能性。这些举动都证明了桑德斯已经融入了民主党,并且不断地选择在谈判桌上占有一席之地,而不是建立任何独立的政治权力,无论是在选举上或是其他什么。另一方面,DSA在2019年全国代表大会上通过了“要么伯尼,要么毁灭(Bernie or Bust)”的议案,表明他们仅仅唯一支持桑德斯竞选,而不会跟随桑德斯的领导去支持最终成为民主党提名的任何人27。这是向前迈出的一步。民主党机构无论其过往行径记录如何都能经常得到所有主流左翼组织的支持。DSA只给桑德斯的竞选投票提醒了民主党:左翼在组织和选举上的支持不再保证给民主党。

拜登与特朗普的大选前景令人沮丧。难以预测11月将发生什么,但是特朗普仍有可能在2020年赢得连任。更准确地说,就是拜登将会输掉比赛。民主党建制派已经做出了和2016年一样的失败策略。希拉里主要的议论焦点是她很有经验,是奥巴马政府的成员,以及她不是特朗普。拜登在2020年初的民主党辩论中谈论的焦点几乎是一样的:有经验,奥巴马,不是特朗普。2016年克林顿在中西部对付特朗普而失去的选票,很难想象采用几乎同样策略的拜登能赢得回。媒体有传言暗示,由于拜登明显的认知能力下降,以及来自他的前助手塔拉·里德28(Tara Read)可信的性暴力指控,一些民主党人可能对他感到不满。国会山(The Hill)杂志4月的一篇评论文章甚至暗示拜登可能会提名希拉里为他的副总统,接着在最后一刻辞职,这样希拉里就可以完成她2016年没办成的事29。过去两次竞选中,民主党建制派围绕着最糟糕、最亲企业、最不鼓舞人心的候选人团结了起来,这是桑德斯没能成为提名人的主要原因。这也向DSA提出了一个一直存在的政治问题:民主党的机器能被用来支持工人阶级吗?

了解“要么伯尼,要么毁灭”中的后半句,即“毁灭(Bust)”的含义至关重要。在二月份南卡罗来纳州初选之后,民主党建制派团结在拜登身后,迫使其余民主党人退选转而支持拜登。拜登在威斯康星州和“超级星期二”取得的决定性胜利,在一定程度上要归功于Covid-19大流行和经济崩溃带来的困惑和迷茫30。拜登在威斯康星州的获胜也是民主党全国委员会(Democratic National Committee,DNC)操作的结果31。尽管DNC的滑稽行为既不民主也站不住脚,但正如DSA成员保罗·海德曼(Paul Heideman)和哈达斯·蒂尔(Hadas Thier)在《雅各宾》杂志32中指出的那样,将桑德斯落选的原因归咎为这些因素是不够的。如果我们要为以后的前行而从中吸取什么经验的话,那就是必须对基层群众运动的优势和不足进行真实、清醒的政治评价。

在《新政治》(New Politics)4月份的一篇文章中,社会主义者查理·波斯特(Charlie Post)和阿什利·史密斯(Ashley Smith)解释说,这次桑德斯实际上比2016年输得更干脆33。对于那些把失败归咎于疫情的人,波斯特和史密斯正确地指出:“早在Covid-19改变政治形势和日常生活之前,南卡罗来纳州和超级星期二的初选就已经是转折点了。” 桑德斯在初选中的支持率没有超过30%(上次为43%),并且他的竞选没有赢得关键的选民,例如年长的黑人选民,尽管这次竞选确实变得更加不同34。即使工人们压倒性地支持桑德斯的诸如全民医疗(Medicare for All)等政策,但他们通常最终会投票给拜登。这在一定程度上是由于人们对美国可能实现的目标的视野比较狭窄:建制派认为无论拜登怎么缺乏鼓舞人心的东西,他都会用务实的精神来弥补。波斯特和史密斯正确地指出,除非存在一种持续的阶级和社会斗争,使劳动人民相信他们自己的力量,否则人们往往会倾向于接受像拜登这样的基于“现实”现状的选择。这不仅仅是聚集在拜登背后的民主党建制派的问题。阶级斗争的程度不足以推动桑德斯入主白宫。至关重要的是,DSA和其他左翼并没有明确地致力于建设这种力量。他们试图跳过这一关键步骤,转而用支持桑德斯的竞选努力来替代,他们常常把这两种斗争混为一谈。

2019年的“要么伯尼,要么毁灭”的议案被自由主义媒体谴责为短视的,甚至是挑衅的。无论候选人的身分或政策如何,在美国,人们承受着巨大的道德压力,要去投票给民主党总统候选人,无论其履历或政策如何,并要求政治组织为其站台和助选。由于迫切想要将特朗普赶出白宫,这种预期被更猛烈地强加在DSA身上,包括DSA自己的早期活动人士,他们向DSA发了一封公开信,敦促他们支持拜登35。在这种情况下,2019年DSA代表大会的提案是一道裂痕。DSA不仅做出了明确的全国性决定,决定他们将支持哪位候选人,而且还划出界线申明这次将不接受“较小邪恶主义(lesser evilism)”的逻辑,这一术语在美国社会主义者哈尔·德雷伯(Hal Draper)于1967年撰写的小册子中得到了最好的解释,在这本小册子中他概述了左派自我限制的政治陷阱——在选举时仅仅是选择那个最不让人讨厌的资本主义候选人36。

** 民主党 **

DSA和美国左翼人士普遍认为民主党是一个资本主义政党。主要争论在于该党是否可以被改革。DSA一些成员中仍然抱有这种希望:随着进步候选人的持续选举,民主党可以被转变。相比之下,革命左派则普遍认识到民主党是无法被改革的,但可以争取该党的支持群众,将其推向左派,这样就可以为建立一个新政党奠定基础。分裂民主党基础的一种策略是“彻底分裂(clean break)”,即尽快组建第三个选举党,以独立或社会主义候选人的身份参与竞选。虽然已经有了两个可选举的第三方的政党选项,绿党和自由党,但他们都是被两党制废了武功的微小势力。他们的总统候选人在2016年分别获得了1.07%和0.53%的普选投票。另一种策略是“偷偷分裂(dirty break)”,民主党内的左翼团体鼓动从党内分裂以组成第三方政党,并带走民主党内最激进的成分。

为了理解为什么美国左翼如此关注选举政治,就有必要了解两党制的结构性限制。尽管大多数先进的资本主义国家都拥有由两个主要政党主导的政治体系,但该政治体系在美国的控制力却尤为牢固。民主党根本不像是一个政党。它不是一个会员形式的组织;一个人在初选时及时登记投票就可以成为民主党人。民主党有自己的纲领,但没有问责机制,也没有要求作为民主党人身份参加竞选的人要根据纲领竞选或推行与该纲领一致的政策。热门美剧《副总统》(Veep)中虚构的总统候选人赛琳娜·梅耶(Selina Meyer)在该剧的季终集里对这个政党纲领做出了著名的描述:“这就像一个我们不打算办的待办清单”37。除了总统候选人本身和一些国会官员以外,没有经过选举产生的或负责任的政党领导层。这与世界其他地方的社会民主党(例如英国工党)形成了鲜明对比。这些政党尽管有其自身的严重局限性,但都是以会员为基础的,政治领导层竞争激烈,并且通常通过工会运动与工人阶级存在一定的有机联系。民主党没有任何这些特征。法国政治学家莫里斯·杜瓦杰(Maurice Duverger)将民主党描述为“名人(notables)”的“干部党团(caucus-cadre)”。兰斯·塞尔法(Lance Selfa)在这种类型的政党中……一小群知名人士(政客和商业领袖)为他们自己聘请积极分子,干部来维持政党的运作机制(赢得选票,分配赞助)。这些杰出人士(名人)对吸收成员与或扩大民主参与不感兴趣……那些干部为党工作的动机,与其说是出于对共同价值观或意识形态的共同承诺,不如说是出于职业晋升——在党内攀升而成为名人圈一员的可能性38。

民主党的超级代表们在民主党全国会议(Democratic National Convention,DNC)上为总统候选人投的票,是不考虑选民或党内成员在初选期间的表态的。这意味着该党拥有一个内置的反民主机制,可以打击进步的竞选者。决定出总统候选人的DNC,是了解民主党内根深蒂固的非民主本质的窗口。DNC成立于1848年,但在1932年才有了第一批固定员工,他们由两名资本家(一名来自汽车工业的,另一名来自化工制造业)支付工资。这是一次使民主党领导层专业化的尝试,如今它主要是作为民主党的筹款机构运作,但也为总统候选人提供战略和拉票上的指导39。2016年大选期间DNC发生了著名的的电子邮件泄露事件,暴露了该党领导层是如何削弱桑德斯而支持希拉里的。在2020年初选早期,DNC再次努力打击桑德斯,试图改变会议的投票规则,以支持超级代表和民主党建制派40。

像任何资产阶级政党一样,民主党利用国家来调解资本的利益和劳动人民的利益。民主党被证明最成功的地方就是名义上吹捧进步事业,而实际上却为资本家阶级服务。奥巴马2008年的竞选就是一个很好的例子。对于一个建立在黑人奴隶制基础之上的国家,奥巴马的胜利是具有历史意义的。但是奥巴马在竞选捐款和政治上都有着来自资本的雄厚支持,他在金融危机期间实行了近8000亿美元的银行救助计划。2009年9月,经济政策研究所(Economic Policy Institute)的一项民意调查表明,只有13%的人认为普通劳动者在奥巴马政府执政期间是受益的,64%的人认为奥巴马为大型银行提供了帮助,而54%的人认为华尔街是受益者41。这不仅仅是观点问题,事实就是如此。加州大学伯克利分校的一项研究发现,在奥巴马的首届总统任期中,社会创造的财富的95%流向了最富有的1%的人群42。同样,平价医疗的许诺也因奥巴马政府对保险业和制药业老板们的全面拥抱而化为泡影。这里的套路让人感到十分熟悉:将对体制的失望和对左翼政策的希望,传导到那些得到资本支持并服务于资本的候选人,在这方面,民主党是大师级别的。与奥巴马不同,桑德斯拥有从未担任过总统的优势,这意味着他仍然代表着未实现的希望,而不是被出卖了的希望。但是,我们不必看到这些候选人当选,就能了解围绕于他们的竞选活动的战略局限性。我们要吸取之前为改革民主党而进行的竞选运动的教训。

尽管和桑德斯现象不完全相似,但杰西·杰克逊牧师(Reverend Jesse Jackson)在1984年和1988年的总统竞选以及他彩虹联盟(Rainbow Coalition)的经历是一个有用的对比。彩虹联盟是桑德斯之前,民主党内部最后一次主要的左翼反叛运动。它的目标是成为一个由过去被排斥在政治之外的人组成的进步联盟。它代表了有色人种、LGBT和穷人。像现在的DSA一样,彩虹联盟声称其工作并非纯粹是选举活动,其主要目的是建立群众进步运动。1984年,杰克逊输掉了初选,转而支持了他的对手沃尔特·蒙代尔(Walter Mondale),后者立即驳回了彩虹联盟的所有主要要求。民主党的阴谋打击了杰克逊和彩虹联盟。杰克逊和他的竞选团队为改变民主党投入了大量精力,当他们于1988年再次竞选时,他们的竞选运动变得更为主流和可接受,以民族主义和医药改革进行竞选。它还依赖于黑人民主党建制派的背书和支持,而不是以被压迫和边缘化的反叛者为基础。桑德斯的第二次竞选没有像杰克逊那样右转。桑德斯的竞选团队,特别是在2020年,比1988年的彩虹联盟更加草根。尽管如此,中心问题依然存在:无论是在选举上,还是在议会外的社会运动方面,彩虹联盟都没有建立一个可替代民主党的政党。

几乎所有美国左派人士都是在抽象层面上理解这些论点的,并且其中许多人都熟悉杰克逊、奥巴马以及左翼试图改革民主党的悠久而遗憾的历史。然而,理解民主党的理论和历史,与实际规划可实践的替代路线,两者之间存在着巨大的差异。在这方面做出贡献,值得一提的组织是国际社会主义组织(International Socialist Organisation,ISO),在2019年解散前,该组织是全美最大的革命团体43。ISO对DSA矛盾的内外战略的回应是要求与民主党明确决裂。尽管ISO关于民主党的正式理论是对美国左翼必要而宝贵的贡献,但该组织并未在实践中展示如何建立独立于民主党的左翼(政党),其介入主要是在思想层面,而不是实践层面。ISO花了几十年的时间聚焦于内部的马克思主义教育,严格的党建例行程序和场外的批判评论。尽管该组织的自我清算引发于其成员发现的几年前处理不当的性骚扰案件,但ISO危机的深层政治根源在于该组织无法适应桑德斯2016年竞选的新左派形势和不断成长的DSA。在过去的18个月中,有许多前ISO的干部进入了DSA,尽管ISO解散了,但这些争论仍在美国左派中存在。

在ISO的《社会主义工人报》(Socialist Worker)的数字版面上,充斥着关于脱离民主党的不同方式的讨论,一些突出的成员最终在ISO解体之前离开了ISO,以支持在民主党内部开展“偷偷分裂”策略的运动44。但是,一旦2020年桑德斯的大选真正开始,关于偷偷分裂的前景的讨论很快就消失了。正如波斯特和史密斯所说,事实上,一些主要的DSA积极分子明确表示反对组建任何新的、独立的选举组织来挑战拜登。在桑德斯的竞选失败变得明朗的前后,这些DSA的积极分子包括了雅各宾杂志的编辑巴斯卡尔·桑卡拉(Bhaskar Sunkara)和卡车司机工会成员达斯汀·瓜斯特拉(Dustin Guastella)45。另一位由ISO进入DSA的成员托德·克雷蒂安(Todd Chretien)在回应波斯特和史密斯时说,这些例子都是无足轻重的,桑卡拉和瓜斯特拉的推文和文字不一定代表整个DSA。也许是这样,毕竟,DSA在政治组成上是形形色色的46。DSA2019年的大会,以及“要么伯尼,要么毁灭”的议案,决定从战术上利用选举,计划在这一过程中扩大阶级斗争并使DSA作为一个独立组织,并最终确定有必要与民主党决裂。但是,正如安德鲁·塞纳特(Andrew Sernatinger)令人信服地指出的那样,DSA投入了绝大多数资源用于桑德斯的竞选活动,却没有按计划(和投票表决)对其他关键部分给予同样的关注47。

退出总统竞选后,桑德斯呼吁他的支持者加入DSA。当然,这要比他本人之前呼吁DSA去支持拜登的行为要好得多。DSA部分成员仍然坚信下位竞选(down ballot)的策略48。除非有一条具体的替代性的政治道路供DSA成员选择,否则我们可能会在未来几年内看到,民主党合作与左翼反动员(demobilisation)的循环上演。

** 社会主义者与选举 **

自桑德斯退选以来,已经有了好几篇关于2020年民主党初选和美国左翼未来的分析,后面将会有更多的分析出现。它们的特点通常是对选举领域的政治十分关注,有时会排除所有其他政治活动。例如,ISO前成员,现DSA成员保罗·海德曼(Paul Heideman)在《雅各宾》杂志中指出,左派不能重返前桑德斯时代的“运动主义”,声称左派在那个时期仅仅是一潭亚文化死水,反对选举阻止了左翼思想和活动进入主流49。他继续说到,围绕桑德斯的“大众政治”是一条前进的道路,尽管民主党存在结构性困境。回到左翼内向型的宗派不是前进的办法,这一点海德曼说的是对的。他的分析中缺失的是一种政治策略,这个策略可以将左派从目前的状态转变为一个拥有足够强大的社会基础的状态,从而能够赢取桑德斯或其他进步民主党人自2016年以来一直在竞选中争取的任何改革。波斯特和史密斯认为桑德斯在2020年的竞选实际上不及2016年成功,如果我们接受这一观点,就意味着我们需要一个不同的战略,而不是重复2020年或2016年。海德曼提到了反战运动,及其突破左派自我强加的边缘化的能力,但却忽略了这一运动后来的崩溃——如上所述,正是由于民主党选举政治的推动而导致的。海德曼没有详细说明“大众政治”是否必须在民主党内或党外进行,但结论很明确:他认为选举政治对于后桑德斯的左翼来说是最富有成效的空间,而非社会运动。

另一位前ISO的DSA成员娜塔莉亚·泰勒姆(Natalia Tylim)在《新政治》上回应海德曼时,正确地指出他的论点仅陈述了左翼不应该做的事情(钻进垃圾堆里寻宝,还有鼓乐环绕——好像美国左派内部有人正对此进行严肃争论似的),对于目前后桑德斯的左翼来说,没有提供任何战略重点方面的观点50。泰勒姆再次正确地指出,桑德斯运动的主要局限性在于其缺乏超越选举和意识形态领域之外的社会影响力。她认为,将资源投入到选举工作的同时,左派忽视了建立独立社会运动和阶级权力的缓慢且单调乏味的工作,这些工作才可以推出和维系出一个像桑德斯这样的总统:“提高民众的要求并不等同于工人阶级斗争的持久工具,将竞选活动与重建‘抵抗基础(infrastructures of resistance)’混为一谈,将无助于我们在美国发展大规模的左翼政治。” 援引前英国工党领袖杰里米·科尔宾在英国大选中失败的例子,她指出无论是在哪里生活和组织,专注于使候选人当选都不能替代一个强大、独立、活跃的左翼。然而海德曼却洋洋得意地得出结论说:“桑德斯竞选的成就来之不易,需要努力争取保留”,泰勒姆指出,为总统候选人获得选票而上门访问的经验不同于,举例来说,在工作场所组织普通群众核心小组或为移民权益建立草根运动的经验。她得出的结论是,未来任何选举工作都必须与这些任务相辅相成,而不是只聚焦于选举自身。这意味着战术上的,独立的选举工作,而不是选举至上主义。

如果没有建立社会主义左翼的更深层次的战略,那么选举工作将不会是众多策略中的一个,而是会成为中心焦点。在较早的“后桑德斯”分析中,康纳·基尔帕特里克(Connor Kilpatrick)在《雅各宾》杂志中写道,美国社会的结构性不平等为桑德斯的广受欢迎奠定了基础,而这种不平等将继续存在,这意味着在美国未来几年里,桑德斯和类似桑德斯的候选人的民众基础只会是增长的。基尔帕特里克提出的抓住并减轻这种不满情绪的策略是在民主党内部玩一场持久战:努力在民主党内部建立一个左翼(他认为目前尚不存在);加强党内的有组织的拉丁裔集团;并争取在美国的西部州选出更多桑德斯类型的候选人51。但是,基尔帕特里克的呼吁并没有将选举工作视为众多策略中的一种,也并没有在一个可以为与民主党决裂打开空间的更大的战略政治方向内,反而是当初哈灵顿为在几十年内重组民主党而创立DSA的回响,实际上是加强选举至上主义政治的承诺。如果这是DSA和左翼追求的战略,则从长远来看存在着一种危险,即今天的一些激进的DSA积极分子将被拖回民主党建制派的机器。更大的危险是,受桑德斯鼓舞的新出现的反叛积极分子将因民主党的阴谋诡计而变得沮丧和消沉。那些仍然活跃的积极分子可能会继续从事严肃而有价值的劳工和社区组织工作,但是与民主党建制派斗争导致的士气低落以及政治选择的缺乏,容易让人从根本上对建立政治组织的可能性感到厌倦和怀疑。

与泰勒姆的观点类似,波斯特和史密斯认为“当选举工作能提高我们的基层组织力量时——这在民主党内部是不可能的”,它才是最有成效的52。他们的解决方案是从民主党的选举主义转为阶级斗争的建立,特别是与Covid-19危机相关的阶级斗争,同时建立一个新的社会主义党。目前尚不清楚这是否需要发起一个新的广泛的左翼选举联盟,或一个列宁主义的革命政党,还是两者的结合,甚至完全是另外的一些设想。尽管有必要脱离民主党,但很难想象此时能成功成立任何形式的新选举组织。如果2016年和2020年的桑德斯背后都没有足够的社会基础,那么左派是否有足够的基础成立新的选举党派是比较让人怀疑的。此外,波斯特和史密斯关于社会运动和劳工斗争必须成为左派前进的首要任务的观点令人信服。他们同意泰勒姆的观点,即参加选举可以成为社会主义者的一种补充策略,只要是在建立持续的、扎根基层的社会运动和劳工斗争的更广泛背景下去理解选举的。群众性社会主义政党是这类运动兴起的政治表现形式,它们不是一件可以提前宣布的事情。

彼得·德鲁克(Peter Drucker)在回应波斯特和史密斯时写道,他们提供了一个既模糊又可以无限期推迟的新左翼政党愿景53。德鲁克指出,美国左翼关于桑德斯和左翼战略的争论并不是什么新鲜事。他引用了巴西、丹麦和葡萄牙的新左翼政党的工作,但就我们的目的而言,希腊和西班牙的的困境经历最能给予启发。在挫败感和激进主义情绪高涨的背景下,希腊激进左翼联盟(Syriza)在2015年赢得了选举。在全球金融危机之后,“三驾马车”(译者注:希腊的三大债权方,欧洲联盟、国际货币基金组织和欧洲央行)实施了数年的紧缩政策,在激进左翼联盟选举获胜之前,他们占领了工作场所和公共空间,并举行了32次大罢工54。左翼政府承诺将顶住“三驾马车”的债务偿还要求,这引起了全世界左翼的关注。然而,一年后,激进左翼联盟的领导人阿莱克斯·齐普拉斯(Alexis Tsipras)开始削减养老金,减少对公共卫生的资助,虐待避难者,与右翼政党妥协,讨好老板们,并同意按照“三驾马车”的要求做任何事情。希腊又发生了另一波的斗争和罢工浪潮,这次针对的是左翼选举联盟55。中间偏右的新民主党(New Democracy party)在2019年重新当选56。在西班牙,类似的新左翼政党“我们能”党(Podemos)于2014年出现。它的受欢迎程度激增,令老牌政党感到惊讶,其竞选纲领是全民基本收入和反对紧缩。“我们能”党的流行源于全国各地被称为“圈子”(circle)的群众集会57。但是,“我们能”党逐渐右转,现在正与主流的工人社会党(译者注:原文写作social democratic Socialist Party,PSOE,此处采用西班牙语的通用译名)联合执政。希腊和西班牙的经验值得他们自己进行更长时间的探讨,但即使粗略地回顾下希腊激进左翼联盟和西班牙“我们能”党的经历也给我们提供了重要的教训。当这些政党进入政府时,他们面临着所有资产阶级议会民主制中的左翼政党都会面临的同样的问题:管理资本主义国家。如果过去几年希腊和西班牙得出的结论是:对选举政治的过分关注会让最左翼的力量陷入资本主义国家的阴谋,那么这是在美国的我们也必须要注意的警告。

从事选举工作的革命者的逻辑以及波斯特和史密斯提出的立场是,为建立新的左翼选举形式而进行的斗争不一定会成功地建立议会社会主义,但这种经验将有助于劳动人民的政治学习、意识和信心。换句话说,它是争取更大政治权力的渠道。在美国,这种策略有一个额外的意义,就是可以打破两党制整体上的束缚,尤其是民主党对左派的控制。这些目标可以通过左派选举活动来推动,但前提是必须将它们理解为是更广泛的街头和工作场所的独立斗争的补充策略。否则,重复激进左翼联盟和“我们能”党的错误的风险很高。

** 新左翼现在处于什么境地? **

Covid-19疫情不仅使政治舞台变得极为不可预测,而且使社会主义政治和组织的必要性更加紧迫。美国目前处于疫情中心,私人医疗系统无法应对危机的规模,经济直线下滑,很难想象还能有哪个更糟糕的总统来让其监管整个危机了。疫情的出现,以及桑德斯放弃总统竞选以来,桑德斯的竞选组织转向了筹款和财务救济模式。尽管这在许多直接面临灾难而陷入经济困难的人群中很受欢迎,但它更类似于一项非营利性救济工作,而不是加深阶级意识和扩大劳动人民力量的政治工具。众所周知,DSA与桑德斯的竞选活动是分离的,其内部政治也是参差不齐的。DSA的一些分会和委员会正确地转向那些在Covid-19前线的行业进行组织58。但是,该组织的大部分机构也都同样希望通过财务救济和互助战略来应对Covid-19。我所在的洛杉矶DSA分会主要侧重于邻里团结网络(Neighbourhood Solidarity Networks),评估需求和协调援助,并组织DSA成员游说其当地政府官员暂停租金并终止驱逐。我们的移民司法委员会(Immigrant Justice Committee)领导了一场重要的运动,将救助重新分配给被排除在国家援助之外的无证移民以及其他需要帮助的人,但是在撰写本文时,这主要还是一项救济工作,而不是一项组织层面上的活动。就像以选举政治为主要方向不能替代阶级组织一样,互助也不可以。对最弱势群体的这种团结以及提供工人阶级式的支持并非无关紧要的工作。Covid-19互助网络和努力有利于形成更深层次的政治组织,但这不会自动发生。

在撰写本文时,5月的明尼阿波利斯市的种族主义警察谋杀乔治·弗洛伊德正在全国掀起一股反抗浪潮。这场爆炸性的反叛活动延续了之前反对特朗普和更普遍的性暴力的大规模的妇女游行,以及反对特朗普的穆斯林禁令的机场抗议,2018-2019年的教师罢工,以及现在越来越多的前线工作场所的行业行动,以争取Covid-19防护设备。在未来的几个月和几年中,这是左翼力量必须存在的地方。选举工作可能在其中起到补充作用,但哪个工作优先,哪个可以要求其他工作是一个问题。在我撰写本文时,DSA已发表了一份声明,呼吁为乔治·弗洛伊德伸张正义,而我所在的分部则致力于动员成员参加到反警察暴行的游行中去59。但是,总的来说,DSA参加了这项工作,而不是领导这项工作,鉴于它是美国最大的社会主义组织,这是一种不幸的状况。这些反种族主义抗议活动的未来及其赢得变革的能力取决于他们正在进行的组织和领导,但这是DSA尚未介入的角色。

在场外批评很容易,但有必要在实践中以尽可能适度的方式表明美国需要哪种左翼。在过去的12个月中,社会主义者(其中一些曾是其他地方的“国际社会主义趋势”(International Socialist Tendency)组织的成员)、美国前ISO成员以及以前不结盟的社会主义者发起了一个名为21世纪马克思(Marx21)的新的革命社会主义网络60。该组织规模很小,但在南加州和纽约市都有分支机构,其成员散布全国各地。我们在社区里、工作场所中、运动中,DSA(我们大多数人也是其成员)中以及更广泛左翼中开展关于本文的观点的讨论。我们致力于自下而上的社会主义政治,并与我们的DSA同志一起建立非宗派的统一战线来反对压迫和剥削。我们认为这种左翼组织的建立可以使激进主义者摆脱民主党的控制,并开始对这个资本主义国家所依赖的两党制提出严肃的挑战。几十年来,美国左翼一直缺乏这种定位,但正是这种定位可以建立起一场工人阶级运动,这场运动能够完成由桑德斯竞选所开启而未完成的使命。

克莱尔·莱姆里奇(Clare Lemlich) 是美国的社会主义者,也是“21世纪马克思”(Marx21)的成员。

注释:

1.德布斯是美国社会主义兴起的核心人物,从1900年到1920年,他作为美国社会党的候选人五次竞选总统,并在1912年赢得了6%的选票。尽管德布斯属于美国社会党的革命派别,但该党领导人中更为温和的改革派人物居多。

2.第二次世界大战期间,沙特曼与托洛茨基决裂。一个中心问题是对苏联的界定,沙特曼逐渐将其视为一个官僚的集体主义的阶级社会。

3.新左翼(New Left)泛指,由于对1956年苏联在匈牙利的镇压和赫鲁晓夫的秘密演讲感到幻灭,出现的一系列激进的政治思潮。它随着20世纪60年代的激进运动而发展,表达了对斯大林主义的反对。

4.施瓦茨,无日期

5.社会党(The Socialist Party)于1973年由对DSOC和SDUSA不满的美国社会党(SPA)的前成员创立。他们希望复兴一个德布斯式的社会主义组织。

6.进一步的讨论见于Selfa, 2008, chapter 3

7.史密斯和鲁德,2009(Smith and Ruder, 2009)

8.希尼和罗哈斯,2011(Heaney and Rojas, 2011)

9.D’Aprile, 2020.

10.Selfa, 2008, pp9-10.

11.西尔维,2016(Silver, 2016.)

12.Dutton, De Pinto and Backus, 2016. “Latinx” 是“Latino/Latina”单词广泛使用的中性形式,读作la-TEE-nex。

13.梅塔,佩斯,摩尔和张,2016(Mehta, Pesce, Moore and Zhang, 2016.)

14.托马斯,2016( Thomas, 2016.)

15.阿拉因,2020(Arain, 2020.)

16.亨伍德,2019(Henwood, 2019.)

17.美国民主社会主义者(DSA),2019a。

18.DSA在2018-2019的全美教师罢工浪潮中提出的教育策略,参见民主社会主义者劳动委员会的小册子,网址:https://teachers.dsausa.org/

19.布兰克,2019以及艾德琳,2019(Blanc, 2019 and Eidlin, 2019.)

20.莫斯葛洛夫,2019以及维拉,2019(Mosgrove, 2019 and Vera, 2019)

21.参见DSA的“加入我们”部分,提供了国家层面的优先事项和基于身份或问题的核心小组的每个链接。https://www.dsausa.org/get-involved/

22.杜哈德,2020(Duhalde, 2020.)

23.来自马萨诸塞州的阿安娜·普雷斯利(Ayanna Pressley)也在这个小队中,但她显然没有其他人那么像是左翼,在2020年的民主党总统初选中,她支持伊丽莎白·沃伦而不是桑德斯。

24.唐纳利,2019(Donnelly, 2019.)

25.伯恩斯和库利什,2020(Burns and Kulish, 2020.)

26.卡普尔,索托马约尔和海尔塞尔,2020(Kapur, Sotomayor and Helsel, 2020.)

27.美国民主社会主义者,2019b。(Democratic Socialists of America, 2019b.)

28.伦茨,2020(Lenz, 2020.)

29.皮克,2020(Peek, 2020.)

30.超级星期二是,在这一天,美国有最多的州举行总统提名的初选。依照传统,这是一个表明谁将是最终的胜利者的强有力的指标。

31.里德,2020(Reed, 2020.)

32.海德曼和蒂尔,2020(Heideman and Thier, 2020.)

33.波斯特和史密斯,2020(Post and Smith, 2020.)

34.戈尔尚,2019(Golshan, 2019.)

35.学生争取民主社会(Students for a Democratic Society,SDS)的前领导人,2020(Former Leaders of the Students for a Democratic Society, 2020.)(译者注:本号6月28日的文章《评SDS公开信:不应劝说社会主义青年支持拜登》即是对此事件的一种声音。)

36.德雷伯,1967(Draper, 1967.)

37.第七季第七集

38.Selfa, 2008, p12.

39.Selfa, 2008, p12, p18.

40.Siders, 2020.

41.奥尔,2019(Orr, 2009.)

42.塞斯,2013(Saez, 2013.)

43.我是以前ISO成员的身份写下的。

44.可以在下面的网址看到《社会主义工人报》 关于这场争论的电子存档。https://socialistworker.org/series/debate%3A-socialists-and-the-democrats

45.波斯特和史密斯,2020(Post and Smith, 2020.)

46.例如,可以看看关于DSA爱荷华州分部的争论:www.theatlantic.com/politics/archive/2019/09/democratic-socialists-bernie-sanders-strategy/598015/

47.塞纳特,2020(Sernatinger, 2020.)

48.例如,见于,巴蒂斯塔,2020

49.海德曼,2020

50.泰勒姆,2020

51.基尔帕特里克,2020

52.波斯特和史密斯,2020

53.德鲁克,2020

54.柯林尼克斯,2015。三驾马车由欧盟委员会、欧洲央行和国际货币基金组织组成。

55.休厄尔,2016;克拉克,2018

56.克拉克,2019

57.休厄尔,2014

58.格林豪斯,2020

59.美国民主社会主义者,2020

60.见于 marx21us.org

原文链接:

译者:小钻风

校对:周原

编辑:圣光猫