马克斯·霍克海默,一位远离阶级的导师

马克斯·霍克海默(M. Max Horkheimer1895~1973),是德国第一位社会哲学教授,法兰克福学派的创始人。20世纪30年代致力于建立一种社会批判理论,他提出马克思主义就是批判理论,提出要恢复马克思主义的批判性,对现代资本主义从哲学、 社会学、经济学、心理学等方面进行多方位的研究批判。

作为法兰克福学派创始人之一,马克斯·霍克海默被认为是对威权文化有深刻见解的分析家。但是霍克海默一直以来的悲观看法反映了他所处时代的政治失败——以及对失去工人阶级代理人这一事实的常常是片面的看法。

法兰克福学派在很多事情上都毁誉参半。从现今对“文化马克思主义”的恐惧来看,该学派一定有着巨大的影响力。极右翼战略家威廉·林德(William Lind)将该学派与某些大学校园联系在一起,说它们是“布满常春藤的小型朝鲜”,因为据说那里实行政治正确的暴政。持有白人至上主义立场的保守派公民委员会(Council of Conservative Citizens)批评说,由国外出生的犹太人所建立的法兰克福学派对右翼威权主义的批评是“对美国和美国宪法的背叛”。

在今天仍然有重大意义的不仅仅是法兰克福学派对威权主义的分析。长期以来,作为对现代性的关键批判之一,该学派一直在学术界受到欢迎。与后现代主义不同,该学派的优势在于坚持启蒙哲学,同时反思启蒙哲学。在米歇尔·福柯(Michel Foucault)的晚年,他说要是早一点了解到这个学派就好了。他认为他的方法与法兰克福学派的理论有相似之处,就在于人类通过知识与技术对自然的征服是如何转变为一部分人统治其他人的工具。

米歇尔·福柯(Michel Foucault)

由于这所有的原因,人们普遍认为法兰克福学派是战后西德马克思主义最重要的产物。这使得年轻的激进分子和活动家在马克斯·霍克海默、西奥多·阿多诺(Theodor W. Adorno),赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse)等人去世很久之后开始寻求他们的作品。

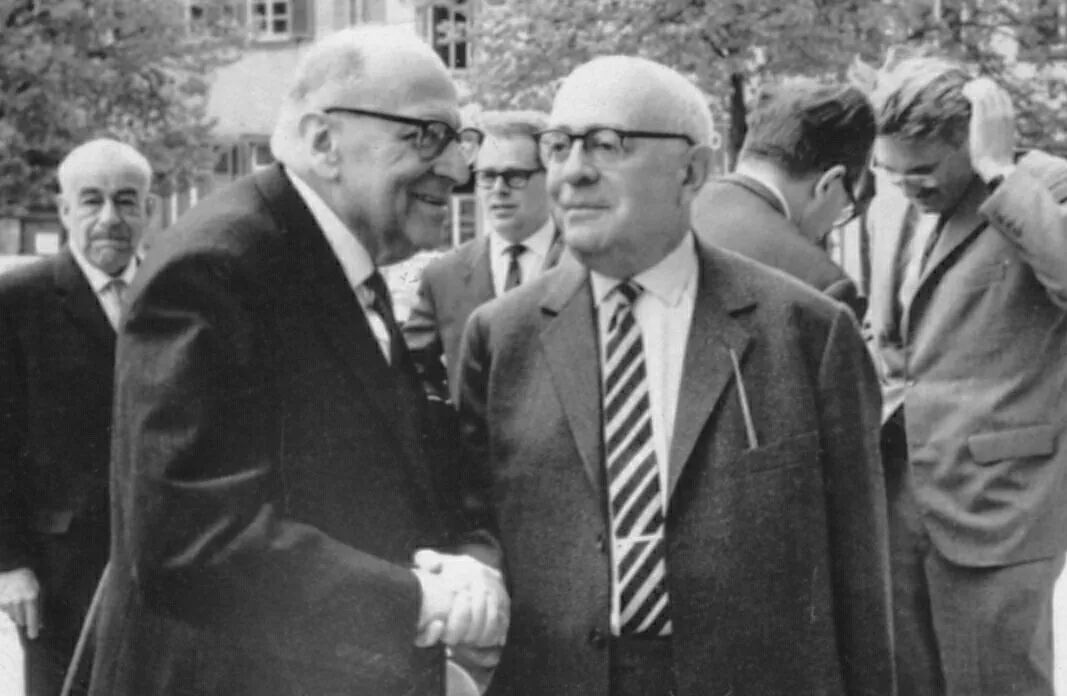

阿多诺

西奥多·阿多诺 (1903-1969),德国哲学家、社会学家、音乐理论家,法兰克福学派第一代的主要代表人物,社会批判理论的理论奠基者。生于德国美因河畔的法兰克福,晚年在瑞士维斯普度假时猝死于心脏病。

马尔库塞

赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse,1898-1979),生于柏林一个富裕的犹太人家庭,赫伯特·马尔库塞是德裔美籍哲学家、社会学家和政治理论家,法兰克褔学派的一员。他一生在美国从事社会研究与教学工作。赫伯特·马尔库塞主要研究资本主义和科学技术对人的异化,他是法兰克福学派左翼的主要代表,被西方誉为“新左派哲学家”。

但是这里有些地方不太对劲。在一定程度上,法兰克福学派的成功要归功于这样一个事实:纳粹掌权后,许多法兰克福学派的思想家被流放到英语国家(常常既因为他们是犹太人,又因为他们是左派)。这些思想家在被流放的英语国家建立了重要联系,出版了英文著作,对于某些人如赫伯特·马尔库塞,甚至在欧洲从法西斯主义手中解放以后仍然留在美国。

但是如果法兰克福学派坚持认为,所有的理论都应当被历史地、具体地理解,他们自己的马克思主义理论就很少被放在正确恰当的历史背景中来理解。

这一点很重要,尤其是因为极右翼的崛起,重新引起了人们对霍克海默和阿多诺对法西斯主义和威权主义的理解的兴趣。当然,也是因为法兰克福学派对当代激进学院派的影响。但是当我们历史地展现法兰克福学派学者的著作,我们就开始发现他们观点的缺陷。这要特别归咎于他们撰写著作时的背景,以及因两次世界大战期间社会主义运动遭受巨大挫折而产生的假设。

年轻的霍克海默

马克斯·霍克海默出生于斯图加特(Stuttgart),是一位德国犹太裔资本家、百万富翁的儿子。他在这种资产阶级环境中成长并被教育成为一位商人,但之后受动员参加了第一次世界大战。回来后,由于对叔本华的兴趣,他决定成为一名哲学家,这使得他的父亲非常失望。他在慕尼黑、法兰克福学习哲学,之后又与埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl)的门徒马丁·海德格尔(Martin Heidegger)在弗赖堡(Freiburg)学习。德国在1918年之后的社会革命和原始法西斯的反革命的动荡岁月使得他最终转向卡尔·马克思的理论。

霍克海默从来没有真正牵涉其中——他反对德国社会民主党(SPD)在1914年放弃反战立场,并且他也从来没有加入德国共产党(KPD),因为他讨厌苏联以及暴力革命的观点。在1922年,师从汉斯·科内利乌斯(Hans Cornelius)的霍克海默提交了博士论文,在1925年,他以一本关于康德的《判断力批判》的书完成了自己的教授论文。之后他成为了新的法兰克福社会研究所(Institute for Social Research)的所长,该所后来被称为法兰克福学派。通过学派的“马克思主义研讨会”,霍克海默的总体目标是基于一种能够克服哲学和社会科学分离的整体性的方法,发展一种马克思主义的社会批判。

政治事件很快就对这项计划判处了死刑。在1933年1月,阿道夫·希特勒在保罗·冯·兴登堡(Paul von Hindenburg)总统以及保守分子扶植下被任命为德国总理。几天之后霍克海默逃离德国,很快在纽约117号大街重建了社会研究所,并使其成为了哥伦比亚大学的一部分。在这里,弗里德里希·波洛克(Friedrich Pollock),赫伯特·马尔库塞,里奥·洛文塔尔(Leo Löwenthal),精神分析学家埃里希·弗罗姆(Erich Fromm)和后来的西奥多·阿多诺再次加入了他的行列。阿多诺和马尔库塞特别受到霍克海默的喜爱和支持。

因此其批判理论主要形成于流亡时期。法兰克福学派学者的关键著作写于1933年之后,例如《权威与家庭研究》(the Studies on Authority and Family.1936),《利己主义和自由运动》(Egoismus und Freiheitsbewegung.1936),《传统理论与批判理论》(Traditional and Critical Theory.1937),《犹太人与欧洲》(The Jews and Europe.1939),《启蒙辩证法》(Dialectic of Enlightenment.1944年写成,1947年出版),《理性之蚀》(Eclipse of Reason.1947),《偏见研究》(the Studies in Prejudice.1949-1950)等等。

法兰克福学派的认识论主要是由霍克海默的关键论文《传统理论与批判理论》建立的。它为批判“实证主义科学”(即以自然科学的方式对社会科学建模)奠定了基础。为抽象理论或定性研究进行辩护,同时反对定量方法的统治地位,这种观点一般都可以追溯到这篇文章。这也是尤尔根·哈贝玛斯(Jürgen Habermas)发展他对知识的“批判-辩证方法”的基础,这一方法是为了建立一种在马克思主义意义上辩证的和历史的研究。这意味着关注创造社会现实的过程,以便识别可以扩大人类自由的社会力量。这也是在国际关系中采取批判性和新葛兰西主义(neo-Gramscian)方法的基础。

霍克海默批判道,传统理论(即主流学术)实质上是在意识形态上复制资本主义社会,或者说帮助资本家剥削与压迫时更为顺利。与此相反,批判理论将社会理解为辩证前进的历史发展过程。通过这个方法,批判理论以人类实践为导向,并将法国历史学家费尔南德·布拉代尔(Fernand Braudel)所称的“可能性的极限”的转变形成概念。对于霍克海默来说,主流理论基于人性不变的抽象假设来试图预测社会状况造成的后果,在对社会的分析中取消了人的自由。此外,他们往往把历史发展产生的条件看作人类本质的表现,并因此坚持维护现状。

这也为霍克海默之后的工具理性批判奠定了基础,批判文章用英语出版,命名为《理性之蚀》。在这本书中,他关注的主题也是《启蒙辩证法》的核心,即知识的生产并不是中立的,而总是出于某种目的进行生产,诸如资本家的利润、在工作场所对工人更为有效的控制或者是政府的统治效率。在《启蒙辩证法》中,霍克海默和阿多诺更进一步,认为启蒙运动在自我启蒙,因为它创造了统治阶级利用自然知识与人类知识来加强自身对社会控制的能力。

霍克海默与阿多诺长期以来谋求将社会科学和弗洛伊德心理学结合起来。在美国,他们试图分析心理学,即对人类有意识的和潜意识的欲望的研究,是如何被“文化产业”作为日趋完善的社会控制工具进行利用的。在这方面,他们尤其利用了他们自己对好莱坞的看法以及他们经历美国爵士乐兴起的第一手资料。霍克海默和阿多诺相信,文化和意识形态充分履行了这些社会功能:培养人民接受社会现状、再生产劳动力,以及培养人民接受资本主义社会关系作为唯一选项。

左翼思想历史化

因此,霍克海默和阿多诺对工人阶级推翻资本主义的能力越来越悲观。换句话说,他们成为了马克思主义的异端。在他们对家庭和威权主义的研究中,霍克海默、阿多诺和洛文塔尔首先观察到,虽然法西斯主义并不是工人阶级的产物,但与此同时,工人阶级也未能幸免于法西斯主义的吸引。他们当时的研究着眼于为何受调查者对社会中的不合规分子抱有偏见,并容忍经济制度进行系统的剥削与统治,以及为何部分人甚至愿意放弃他们的公民自由。(法兰克福学派的精神分析学家埃里希·弗洛姆称其为“逃避自由”),这一切难道不要求修正马克思主义吗?

对于霍克海默来说,父权制家庭是顺从行为的传播温床。在《权威与家庭》中,霍克海默反对斯大林的马克思列宁主义以及(“庸俗的”)经济主义和阶级还原论的马克思主义的正统性。他坚持认为:“生产过程不仅会直接对人民产生影响——他们在工作中体验这种影响。生产过程还会在相对稳固的社会制度中表现自己而产生影响,比如家庭、学校、教堂、艺术机构等。所以为了理解为何社会以特定方式运作,为何社会稳定或为何社会解体的问题,我们必须识别各个不同社会群体的成员各自的心理状态,并且我们必须联系他们所处时代的文化力量,来了解他们的性格是如何形成的。把经济过程理解为历史发展的特定基础,意味着在经济过程与社会生活的一切其他方面的变化着的联系中观察它。”

霍克海默因此提出了一种非机械论的、非经济主义的(non-economistic)马克思主义。然而实际上,霍克海默不是对生产领域之外的社会生活的方方面面也进行关注,而是仅仅关注再生产领域,也就是家庭、文化、意识形态。

在此,需要理解的重要一点是,这种非马克思主义的方法论早在20世纪30年代初的社会研究所中就被编造出来。正如我们讲过的那样,社会研究所的最早前身寻求整合所有学科并以此发展一个完善的、非经济主义的(non-economistic)、非机械论的社会理论。但是在创造研究所的计划中,只提到了社会学、心理学和哲学。政治经济学——或德国人所称的国民经济学(Nationalökonomie)——在意向声明中就已经消失了,尽管马克思早在1845年就从哲学转向,并以对政治经济学的批判为中心发展了他的辩证唯物主义和历史唯物主义。然而,在《启蒙辩证法》中,霍克海默和阿多诺走得更远,将他们的研究限定在“社会学、心理学和认识论”及其批判。

结果就是,不同于像亨里克·格罗斯曼(Henryk Grossmann)这种与研究所松散联系在一起的思想家,霍克海默没有对资本主义及其危机、劳资关系、剩余价值的创造和分配、经济体系的扩大再生产、国际分工的等级性、在民族国家体系内的国际资本主义组织、帝国主义的起源以及帝国主义国家之间的竞争等问题进行实证分析。

这决非偶然,这与霍克海默以及阿多诺被马克思主义以及工人阶级所吸引的方式有紧密联系。对于霍克海默来说,工人阶级只是抽象的、历史哲学意义上的革命主体,这也是他在《资产阶级历史哲学的开端》(Anfänge der bürgerlichen Geschichtsphilosophie.1930)以及《利己主义和自由运动》(1936)中所关注的。(对他来说)工人阶级根本上是占据在革命主体位置上的空洞存在,他们会推翻他们认为错误的经济和社会体制。倘若工人阶级没能达成目的,他们就很容易被其它的革命主体所取代——或者是被认为无法推翻资本主义的结论所取代。

这也是为何霍克海默没有像汤普森(E. P. Thompson)等主观阶级理论家(subjective class theorists)后来提倡的那样,对工人阶级的形成、工人阶级内部的竞争与团结的辩证法、工人阶级不团结的自然状态,以及工人阶级是如何因此在政治上形成进行实证研究。

霍克海默也避免分析具体的劳动争议与组织策略,更没有参与这些事情。他也没有研究过工人阶级意识和阶级的形成、解体和再造。他和阿多诺在他们的马克思主义中关于资本和劳动的阶级对抗的假设显然是正统的。并且在德国社会学协会(German Sociological Association)内部的辩论中,阿多诺极力捍卫了马克思主义的阶级理论,并反对了自由主义的“工业社会”观念以及保守主义的“扁平中产阶级社会”观念(来源于赫尔穆特·舍尔斯基(Helmut Schelsky))。但是一旦工人阶级让他失望了(比如没能阻止法西斯上台),霍克海默就会轻易抛弃工人阶级。这即为将希望寄托在一个遥远的,无足轻重的东西上的本质。

不管怎样,工人阶级都在推翻资本主义的任务中辜负了这些马克思主义者。在《犹太人与欧洲》(1939)中,霍克海默甚至说法西斯主义是晚期资本主义合乎需要的国家形式。显然这些不容置辩的结论在1945年以后变得有问题了,当时自由民主制骤然成为了战后资本主义的“自然”形式。

不过,霍克海默和阿多诺当时发现了“启蒙运动无休止的自我毁灭”。对于他们来说,战后资本主义的“文化产业”只是表面上不同于法西斯主义,这是因为“文化产业”似乎完全整合了工人阶级,工人阶级也变成了工人群众,成为大众消费者。

实质上,霍克海默和阿多诺认为历史上的法西斯主义是社会主义事业的最终失败,并退回到抽象反资本主义和理论上不服从主义的立场(和20世纪50年代的法国存在主义并无不同)。然而,处于这种立场的他们实际上落后于马克思的《德意志意识形态》和《神圣家族》。就像布鲁诺·鲍威尔(Bruno Bauer)和麦克斯·施蒂纳(Max Stirner)一样,他们实际上是在哀叹:“要是人民能像我们一样,看透这欺骗的普遍联系(universelle Verblendungszusammenhang)该多好!”

革命悲观主义

霍克海默因此认为他的战后哲学是从“革命乐观主义”到“革命悲观主义”的回归。他是受阻的革命者:体制是错误的,但却无法改变,尤其是无法通过工人阶级改变。

不只是霍克海默有这种感觉。许多战后激进左翼人士和反资本主义者,尤其是没有在真正的工人阶级政党里被组织起来的人士,都是失望的革命者。德国作家阿尔弗雷德·安德施(Alfred Andersch)在1933年之前与德国共产党(KPD)紧密联系,但是之后退回到“向内移民”(译者注:描述德国作家的一个有争议的概念,他们反对纳粹主义,但在1933年纳粹掌权后选择留在德国),并称西德战后左翼为“无家可归的左翼”。工人阶级的背叛似乎在1945年之后仍在继续。在短暂的社会主义复兴之后,冷战和凯恩斯主义福利新政的国际化似乎已经完全吸收了残余的革命工人阶级精神。

这导致了许多失望的左翼人士转向文化和意识形态层面的分析,进而解释工人阶级的失败。在某种程度上,斯图尔特·霍尔(Stuart Hall)创立的英国的“第一新左派”也以老左派的历史性失败作为其转向文化的理由。相似的是,法国结构主义马克思主义者在路易·阿尔都塞(Louis Althusser)的领导下进行了转向,他对社团主义的批判如此之深,乃至于他甚至认为工会像教堂一样只是“意识形态国家机器”,将工人阶级整合进资本主义。

路易·阿尔都塞(Louis Althusser)

对此,霍克海默已经形成了理论,即独立思考之蚀。他的想法表现在他的叙述中。他未发表的著作《论阶级关系社会学》(On the Sociology of Class Relations.1943)表明,对于他和阿多诺积极与19世纪资产阶级相联系的那种独立思考,工人阶级无法实现,这是因为劳工组织已经将工人融入“晚期资本主义”,在其中,垄断资本与垄断劳工合并,成为完整、稳定的统一体。(阿多诺称之为“宰制世界”(administered world))。霍克海默写道:“阶级斗争转变成一个垄断实体之间相互作用的体系,转变成维持阶级(class conformity[Klassenanpassung])的手段,转变成战争。”霍克海默错误地将绝对贫困理论归咎于马克思,他实际上认为垄断劳工也使得工人变为能够大量消费的新“中产阶级”。正如他所说:“工人在资本主义过程中从被动提升为主动的代价是工人必须融入整个制度。”

面向边缘

然而,随着好莱坞电影、高工资、洗衣机,以及社团主义的宏观经济计划将工人阶级彻底融入资本主义,激进的反资本主义知识分子不得不寻求其他革命主体。他们之中的许多人抛弃工人阶级之后,在社会边缘发现了目标。自认为马克思主义者的人士如赫伯特·马尔库塞认为年轻人的反叛以及性解放是潜在的革命主体。

非马克思主义激进分子如米歇尔·福柯和后马克思主义者如皮埃尔·保罗·帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)转向边缘群体的拼凑物——从精神病患者、小罪犯到同性恋者——将他们当作革命者。归根结底,霍克海默和福柯都认为,能够做到的事只有捍卫残存的自由因素,以及认识到进行统治的“微型权力”,但是宏观权力结构的改变是遥不可及的。换言之,正如约翰·三本松(John Sanbonmatsu)在对后现代主义的批判中所说,一个不倾向于通过“对抗霸权”(语出安东尼奥·葛兰西)来建立权力的左翼诞生了,他们要“反对霸权”(霍克海默、福柯等)。

但是历史有时充满讽刺——实际上,战后政治稳定和社会稳定在二十世纪六十年代晚期终结。工人实际收入与资本利润同时提升的“资本主义黄金时代”(艾瑞克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm))终结了。在凯恩斯主义统治下的福特主义资本主义以利润减少的形式达到了自身的内部极限。突然,一股新的劳工斗争浪潮出现了,使得二十世纪七十年代达到了自二、三十年代后从未见过的劳工斗争高潮。

(资本主义)中心支撑不住了,必须牺牲一些东西。资本主义要么依照鲁道夫·梅德纳(Rudolf Meidner)的养老基金社会主义之类的,要么依照新自由主义来进行改变。新自由主义者占了上风,于是突然之间,工人阶级的融入被破坏了,这个过程首先是在西方工人罢工浪潮的幌子下,继而是在工人失败之后,工人运动以及劳资历史性妥协的许多成就受到了瓦解。

战后时代创造了福特主义的资本主义,以及一个再生产论的左翼,后者本质上将战后时代非常具体的时空结合误认为是“后资本主义”社会的一般特征,这种社会被权力技术和社会控制技术所束缚。因此,他们对1968年5月及其后十年的社会动荡毫无准备。

然而,他们对战后资本主义的无法理解具有更为古老的根源。从二十世纪三十年代末到四十年代初发展起来的研究框架中消除了马克思主义政治经济学,这已经为理解困难奠定了基础。从这个意义上说,佩里·安德森(Perry Anderson)对西方马克思主义日益(重新)哲学化现象的批判是正确的。

一些理论家承认他们犯了错误。对于尼科斯·普兰查斯(Nicos Poulantzas)而言,1968年5月的巴黎让他“顿悟”。他随后从阿尔都塞的结构抽象主义(structuralist abstractionism)转向更为扎根于历史阶级分析的社会分析。英国马克思主义历史学家汤普森后来也在《理论的贫困》(The Poverty of Theory.1978)中对抽象结构主义进行了猛烈攻击。霍克海默的亲密合作者赫伯特·马尔库塞意识到了自己的错误,并将他的分析对象从具有“错误意识”的完全融为一体的《单向度的人》(1964)的概念,转变为《反革命和反叛》(1972)。这一切也必然造成围绕劳资对抗的政治活动的重新开启。

马克斯·霍克海默一点也没有转变。就在阿多诺逝世的1969年,霍克海默和阿多诺合作撰写了《启蒙辩证法》的新序言。他们坚持认为,抛弃“被统一”到资本主义的工人阶级是正确的:“连进步也不放过的批判思想,今天要求支持所剩不多的自由,捍卫现实中的人道倾向,而不管它们在历史的滚滚洪流中显得多么苍白无力。本书所揭示的集权统一化趋势虽然中断了,但并没有彻底终结。”

与政治失去联系

如果霍克海默和阿多诺将19世纪的资产阶级视为他们理想的自由个体,那么这个形象业已消失。并且他们也放弃将工人阶级视为能为每个人实现这种自由的变革力量。由于这两个主体都从他们的理论图景中消失,实践概念就退出了批判理论,这是因为后法西斯的福特主义的资本主义条件将实践转变成了法兰克福学派。与卡尔·科尔施(Karl Korsch),贝尔托·布莱希特(Bertolt Brecht)或沃尔夫冈·阿本德罗斯(Wolfgang Abendroth)等思想家不同,霍克海默从来没有实际参与过社会主义工人运动,哪怕是在两次世界大战期间也没有。现在这一点又如幽灵般在理论方面,也在个人方面困扰他们。

这种一度相当激进,但是以抽象化告终的反资本主义思想对于很多他们的学生来说是不够的。法兰克福学派决不妥协的激进部分——即当今社会有根本性问题的观念——总是会吸引成千上万的批判性学习者。

而与此同时,法兰克福学派缺乏如何改变当今社会的实践方法。霍克海默与阿多诺的学生基本上只有两个出路:要么跟在社会局外人的后面,说着越来越晦涩的话语,要么像汉斯·尤尔根·克拉尔(Hans-Jürgen Krahl)和亚历克斯·德米罗维奇(Alex Demirovic)一样,要求老师转向实际的社会实践。而法兰克福学派本身无论在理论上还是政治上,从来都是一条死路。

这并不意味着法兰克福学派对威权主义的观察——威权主义的顺从性、侵略性、反自省性等等——没有意义。当然,他们需要从弗洛伊德式决定论中解放出来,例如阿多诺所假定的,童年早期在根本上形成和决定人格的理论。德国批判心理学(即克劳斯·霍尔兹坎普(Klaus Holzkamp)学派)针对具体历史情况构想了更优的“威权行为”的概念。(这种概念下,主体可以选择寻求“代理能力”,即根据人类的需要和动机,以威权或非威权的方式采取行动)。此外,对威权主义的研究必须将威权主义的起源与生产领域(即在工作场所的具体经历)联系起来,而不是狭隘地把威权主义想象成是通过威权的父亲形象传下来的。

然而,今天我们应该认识到,霍克海默对资本主义制度如何通过文化和意识形态进行再生产的关注,蕴涵着对政治经济学的脱离。这种脱离造成的后果可以从这里看出:如大卫·斯特雷克(David Strecker)等后结构主义和后法兰克福学派思想家对于全球金融危机几乎无话可说——除了抽象的概念,即我们应当讨论由谁来定义什么是危机,而不是简单地接受精英们所说的危机概念。这种从政治经济学向文化的转向,本质上意味着抛弃理解社会的物质基础的工具。早在二十世纪三十年代起,这种转向就使得战后左翼不能认识到,他们所假设的发达(“晚期”)资本主义的一般特征,仅仅是一种非常特殊的政治妥协的表现。事实证明这一妥协非常短暂。

关于作者

因加尔·索蒂(Ingar Solty)是柏林罗莎·卢森堡基金会(Rosa Luxemburg Foundation)批判性社会分析研究所的外交、和平与安全政策高级研究员。他著有多本著作,包括《奥巴马领导的美国》(Die USA unter Obama)和即将出版的文集《文学与阶级社会》(Literatur in der neuen Klassengesellschaft)和《在卡尔·马克思的肩膀上》(Auf den Schultern von Karl Marx)。他的著作可以从https://rosalux.academia.edu/IngarSolty免费下载。

原文链接:

https://www.jacobinmag.com/2020/02/max-horkheimer-frankfurt-school-adorno-working-class-marxism

*** 翻译:三角贸易**

校对:扫地工

编辑:圣光猫